第51話

第51話

蒸溜所見学

1963年、政孝親父とニッカウヰスキー第一期社員の小山内 祐三を伴ってスコットランドへ出かけた。カフェ式蒸溜機を購入する最終打ち合わせも兼ねたものであったが、その際「せっかくだから蒸溜所見学をしたい」ということになった。

間に入っていた商社の担当者があちこちの蒸溜所に問い合わせたところ「今日、マネージャーが留守にしているので、お越し戴いても充分な対応が出来ません。かえって失礼になると思いますので、またの機会に」という返事が返って来たという。しかもどの蒸溜所も似たような返答で、またの機会と言われても滞在期間は限られているので悠長に待っていることなど出来ない。商社の担当者は困惑していたが、“マネージャーが留守”というのは、見学はできない、つまりお断りということなのである。いかにも英国風の言い回しで、ストレートに断らないのは、まさにお国柄が出ていると感心したものだ。

当時、スコッチウイスキーは輸出品のトップを占めていたので、外貨稼ぎの筆頭であるウイスキーづくりの技術を外国人に教えるものか、という考えだったのかもしれない。

それでも一箇所、見学を快諾してくれた蒸溜所があった。南ハイランドのパースから車で30分くらいのところにあるグレンタレット蒸溜所である。蒸溜所の隣にはタレット川が流れており、かつては密造者たちがこの水でウイスキーを仕込んだと言われている。蒸溜器は初溜と再溜あわせて2基という小規模な蒸溜所であったが、見学お断りが当然であったスコットランドにあって、見学者を受け入れるビジターセンターをいち早く設けた蒸溜所は大変珍しいものであった。

私たちが訪ねた翌年には英国のヒューム首相も見学に訪れたのだが、ヒューム首相といえば1962年、来日した際、「50年前、日本の青年が1本の万年筆とノートでイギリスのウイスキー造りの秘密を盗んでいった・・・」とユーモアたっぷりに語ったというエピソードが残っている。

また、グレンタレット蒸溜所はギネスブックに載ったことでも知られている。タウザーという名のウイスキーキャットだ。ウイスキーキャットというのは、ウイスキーの原料である大麦を食べにやって来るネズミを駆除する為に、蒸溜所で猫が飼われるようになった猫の愛称だが、タウザーは23年の間に28、899匹のネズミを捕まえたという。

少しずつ見学を許可してくれる蒸溜所が出てきて、カフェ式蒸溜機が設置されたエジンバラに程近い蒸溜所を訪ねたこともあった。その際、「写真を撮るな」「メモを取るな」「質問をするな」という条件を出され、私は約束を守って写真を撮らず、メモもせず、説明してくれる技術担当の後をついて設備を見てまわった。すると最後に「何か質問はあるか?」と言われ拍子抜けしたのを覚えている。大変親切で、いろいろなことを教えてくれた。

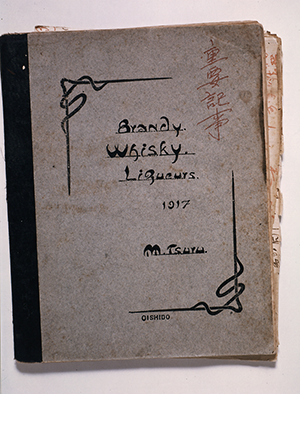

その後もスコットランドの幾つかの蒸溜所を見学する機会があったが、見学が許されているとはいえ、政孝親父は、あちこち写真に撮るのは失礼であり、大っぴらにメモを取ることを良しとしなかった。「目で見て覚えろ」と言われたので、私は仕方なくポケットに紙と鉛筆を忍ばせ、必死にポケットの中でメモを取った。しかし後で広げてみると、何が書いてあるのかさっぱりわからないこともあった。ちなみに、政孝親父の“竹鶴ノート”は蒸溜所で書き記したのではなく、滞在している宿に戻ってから思い出しながら書いたものであった。

数年後、あちこちの蒸溜所にビジターセンターが設けられる頃は、嘘のように(蒸溜所が)開放的になっていた。スコッチウイスキーづくりに用いられる酵母のほとんどどは他所から購入しており、門外不出のものではなく、見学中に「食べてみろ」と差し出されることもあった。

お客様にもっとウイスキーを知って戴きたい、ということで、ニッカウヰスキーでは蒸溜所を開放したが、見学の他にも余市蒸溜所では1987年から、実際にウイスキーづくりを体験して戴く「マイウイスキーづくり」、2002年からは宮城峡蒸溜所でウイスキーの製造工程の見学の他に樽づくりやブレンドを行って戴く「マイウイスキー塾」も行なわれるようになった。

門外不出が当然であったウイスキーづくりの歴史の中で、これは驚くべきことではないかと思う。参加された方々が目を輝かせてポットスチルに微粉炭をくべ、樽を運ぶ様子を政孝親父が見たら、どんな顔をしたであろうか。ニコニコ笑って眺めているか、もしかすると飛び入り参加をするか。あれこれ想像すると笑みがこみあげてきた。

これまで参加してくださったたくさんの方々の樽は、余市と宮城峡の貯蔵庫で熟成の眠りについている。皆様の夢をお預かりしていると思うと、とても感慨深いものがある。そうだ、ウイスキーづくりには夢があるのだ。私は改めて、この仕事に携わってよかったとしみじみ思うのである。