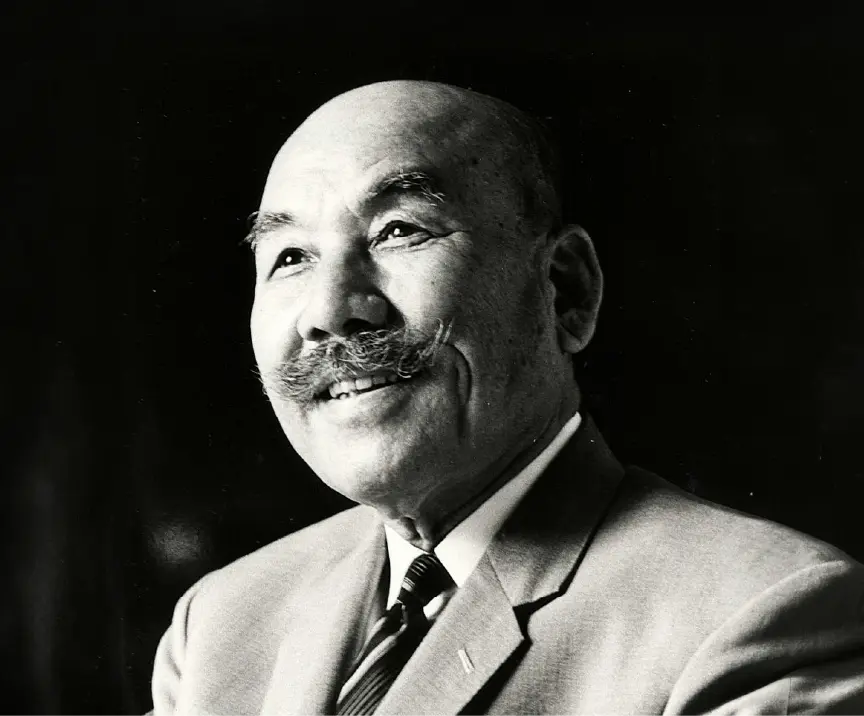

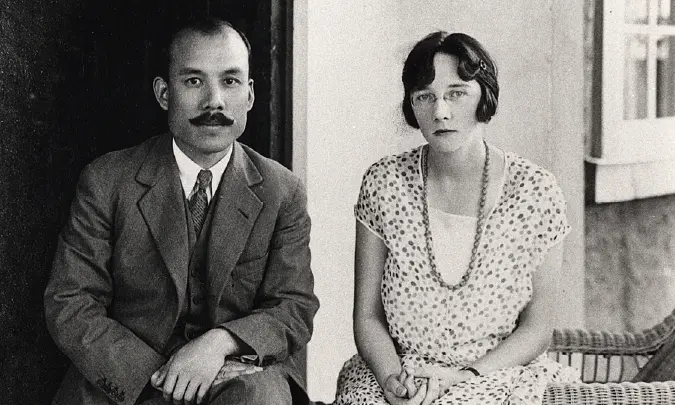

「 酒づくりのきびしさは、 父を通して私の血や肉になった 」

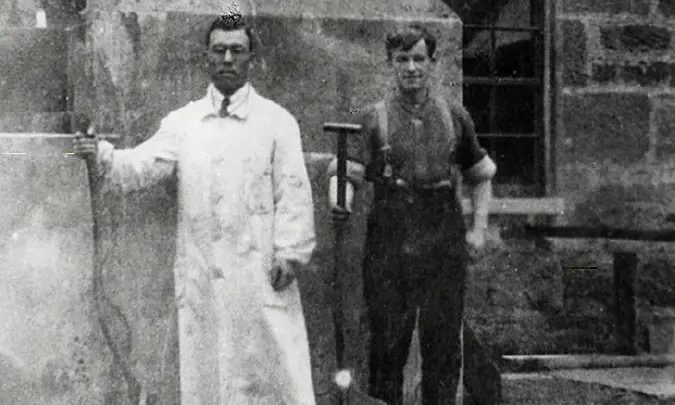

前列中央が竹鶴政孝

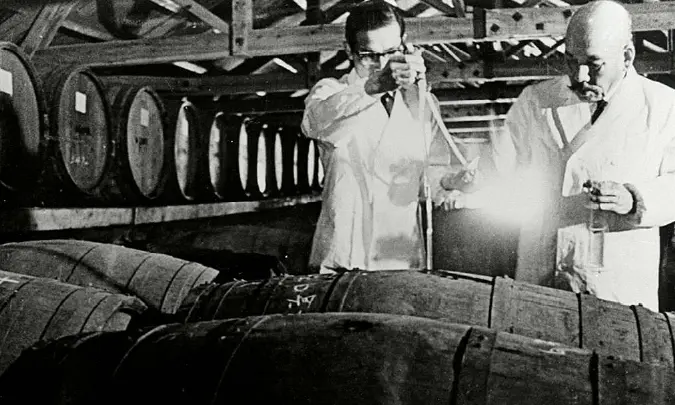

竹鶴政孝は1894年、広島県竹原町(現竹原市)の造り酒屋の三男として誕生。幼少期は酒蔵を遊び場とし、日本酒づくりの現場に触れながら育ちました。彼は後年、「酒づくりのきびしさは、父を通して私の血や肉になった」と述懐しています。

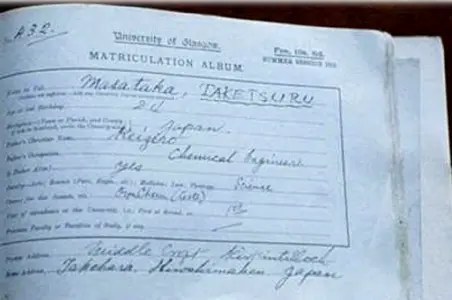

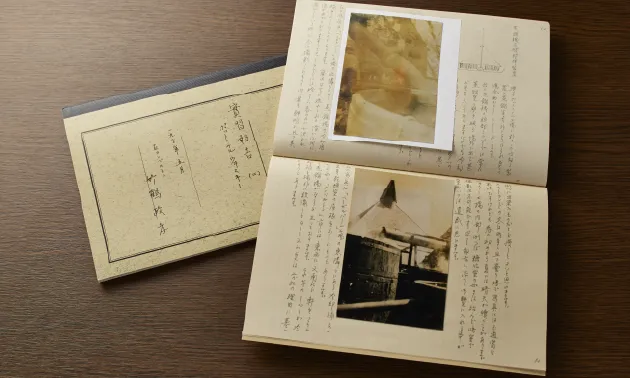

旧制中学時代は柔道部の主将を務め、大阪高工(現・大阪大学)醸造科へ進学。日本酒より洋酒に強い興味を抱いた政孝は、1916年、卒業を前に摂津酒造に入社します。1918年、摂津酒造は純国産ウイスキーの製造を計画。実績を重ね、優秀な技師として評価を高めていた政孝は社命を受け、単身、スコットランドへと渡りました。

EPISODES

日本への

ウイスキー伝来

ウイスキーは1853年、ペリーの来航とともに日本に初めて持ち込まれました。

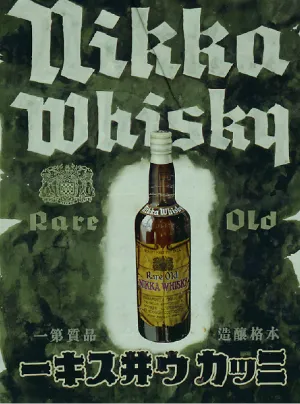

1871年には横浜のイギリス商館によって居留地の外国人向けに初めて輸入。横浜ではウイスキーは日本人にも知られていたようです。この頃、東京の薬種商が、関税が極端に低い輸入アルコールをベースに国産洋酒を製造。しかし、それは中性アルコールに砂糖と香料を加えただけの“イミテーション洋酒”でした。

その後、輸入アルコールの関税が引き上げられ、アルコールを自社製造する蒸溜会社が台頭します。政孝が入社する摂津酒造もその中のひとつでした。

摂津酒造と政孝

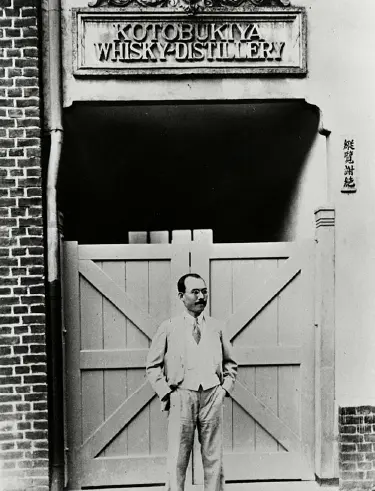

摂津酒造は資産家の阿部喜兵衛が個人経営で始めた会社です。1907年にアルコール製造を始め、1911年にウイスキー、ぶどう酒などの製造を受託。当時、イミテーションながら洋酒のトップメーカーでした。

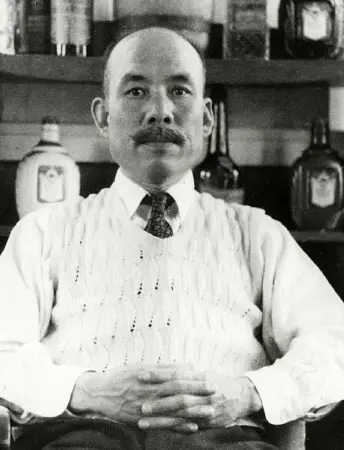

1916年、政孝は大阪高工醸造科の先輩で、摂津酒造の常務を務めていた岩井喜一郎を頼り、同社を訪問。面接した阿部社長は政孝の実直さを気に入り、その場で入社を許しました。

政孝はウイスキーの調合を研究しながら、摂津酒造が受注する国内洋酒メーカーのリキュール製造などを担当します。一方、阿部は当時、スコッチウイスキーの輸入量が増えつつある状況からイミテーションでは通用しなくなると考えていました。